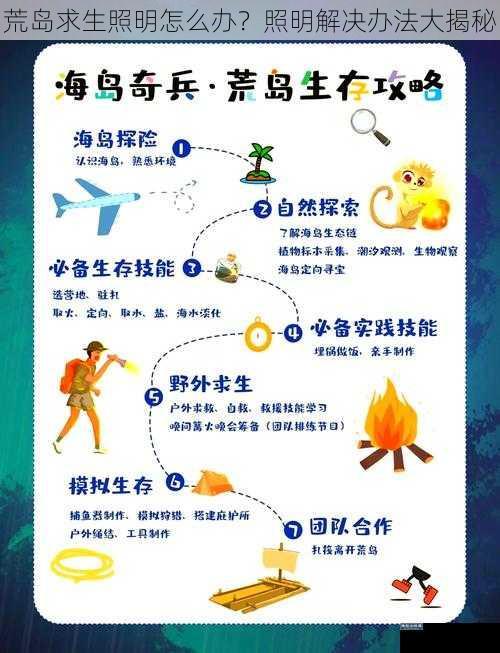

在极端生存环境下,基地选址与资源管理直接决定生存概率。系统解析生存基地的选址逻辑、资源获取策略及安全防护体系,为长期生存提供科学依据。

地理选址的战略性考量

1. 灾害规避原则

优先选择地震断裂带、洪泛区、火山活动区之外的稳定地质区域。山区应避开海拔300米以下易受山洪冲击的谷地,平原地区需确保海拔高于历史最高洪水位5米以上。喀斯特地貌区域需警惕地下溶洞引发的突然性塌陷。

2. 地形防御效能

马蹄形山坳具备三面天然屏障,出入口控制半径建议小于800米。临水选址需保持与水源的水平高差≥15米,防止雨季水位暴涨威胁营地。岩质山体背坡可抵御时速90km以上的强风侵袭。

3. 资源辐射半径

核心生存区1公里范围内应具备四种以上可食用植物群落,3公里内需存在可狩猎的中型动物栖息地。地下水脉探测可通过植被分析法,柳树、芦苇等亲水植物分布带往往指示浅层含水层。

生存资源开发技术体系

1. 水源保障系统

雨水收集装置需配置三级过滤系统(粗滤网-活性炭-紫外线消毒),每平方米集水面积日均可得0.8-1.2升净水。地下水开发建议采用冲击式钻井法,深度超过15米可规避地表污染层。

2. 食物生产链条

实施阶梯式种植策略:速生蔬菜(20天生长期)占比40%,淀粉作物(90天)占35%,药用植物占25%。昆虫蛋白养殖优先选择黄粉虫,其蛋白质转化率达63%,每平方米养殖箱月产可食用生物量2.3kg。

3. **能源保障矩阵

光伏系统按日均4小时有效光照设计,每100W装机需配置150Ah储能。生物质气化装置可将1kg干燥木材转化为1.2m³可燃气体,热值相当于0.3kg标准煤。人力发电系统建议采用飞轮储能结构,持续输出功率可达75W。

复合防御系统构建

1. 物理防护层

外围防御墙采用夯土-木栅复合结构,基底宽度≥1.2米,墙高2.5米可有效防止中型掠食动物侵入。预警区设置震动传感器阵列,探测范围覆盖周边200米,配合红外触发式声响报警装置。

2. 生物防护带

种植带刺灌木(如沙棘、火棘)构成宽3米的环形隔离区,间距0.5米交错种植。毒芹、乌头等有毒植物区应设置明显标识,形成天然化学防护屏障。

3. **应急响应机制

建立三级预警制度:黄色预警启动夜间双岗巡查,橙色预警封闭非必要出入口,红色预警激活地下掩体系统。逃生通道设计需满足3分钟内全员转移至预设安全点。

可持续生存管理

1. 资源循环模型

实施"生产-消费-再生"闭环系统:生活污水经蚯蚓滤床处理后可灌溉非食用作物,食物残渣通过黑水虻转化形成动物饲料,灰烬用作土壤改良剂提升35%作物产量。

2. 技能储备体系

生存群体需掌握基础外科处置、植物毒性鉴别、简易机械维修等七项核心技能。定期开展暴雨撤离、外伤急救等情景演练,保持应急响应时效在90秒内。

3. **心理建设机制

采用光照周期调节技术,通过全光谱照明维持人体昼夜节律。建立集体决策-个人冥想相结合的心理调节模式,每日进行30分钟团体交流活动。

结语:生存基地建设是动态适应过程,需建立周期性评估机制,每季度检测土壤养分、水质变化及防御设施完好度。通过数据化管理和弹性规划,方能在极端环境中实现真正可持续生存。