盛唐的天空下,诗人们的墨迹在历史的绢帛上洇染出气象万千的图景。李白的醉月狂歌、杜甫的茅屋秋思、王维的松涧禅意、白居易的琵琶行吟,四重精神维度共同构建了中国诗歌的巅峰坐标。他们或以天纵之才挥洒浪漫,或以悲悯之笔记录沧桑,或于空山松影间参悟永恒,或在市井巷陌中倾听民瘼。这四位诗人以不同的艺术姿态,在盛唐的天空下勾勒出中华文明最璀璨的星辰轨迹。

诗酒风流的盛世镜像

李白的诗歌如同盛唐的液态镜像,将那个时代的豪情与不羁凝结成永恒的琥珀。将进酒中"天生我材必有用"的自信宣言,正是开元盛世文化自信的绝佳注脚。诗人在长安酒肆的醉态里,将西域胡姬的琵琶声、波斯商队的驼铃声、异域使节的朝贡声,熔铸成"天子呼来不上船"的洒脱气度。这种将个人生命体验与时代精神完美共振的艺术表达,使得李白的诗篇成为盛唐气象最鲜活的文学标本。

醉月狂歌的意象体系构成了李白独特的诗歌宇宙。他在月下独酌中创造的"举杯邀明月,对影成三人"的意境,将中国诗歌的浪漫主义推向了前所未有的高度。这种看似癫狂的饮酒姿态,实质是诗人突破现实藩篱、追求精神自由的哲学宣言。当他在蜀道难中描绘"连峰去天不盈尺"的奇绝景象时,其笔触早已超越了地理意义上的蜀道,成为人类征服精神险峰的永恒隐喻。

沧桑笔墨中的家国图景

杜甫的"诗史"特质在茅屋为秋风所破歌中达到艺术巅峰。诗人将个人遭遇升华为时代镜像,"安得广厦千万间"的疾呼,不仅是对自身困顿的哀叹,更是对整个社会阶层矛盾的深刻揭示。这种将个体命运与家国情怀相熔铸的创作方式,使得杜诗具有了超越时空的震撼力。在兵车行中,"牵衣顿足拦道哭"的惨烈场景,将安史之乱带给百姓的深重苦难凝固成永恒的历史切片。

茅屋秋风的艺术意象承载着杜甫独特的历史观照。当他在登高中写下"万里悲秋常作客"时,个人的飘零感已与时代的动荡感完全同构。这种将微观叙事与宏观视野相结合的创作手法,开创了中国诗歌"诗史互证"的独特传统。诗人笔下的"朱门酒肉臭,路有冻死骨",不仅是社会现实的写照,更是对封建等级制度的深刻批判。

空山松影里的永恒追寻

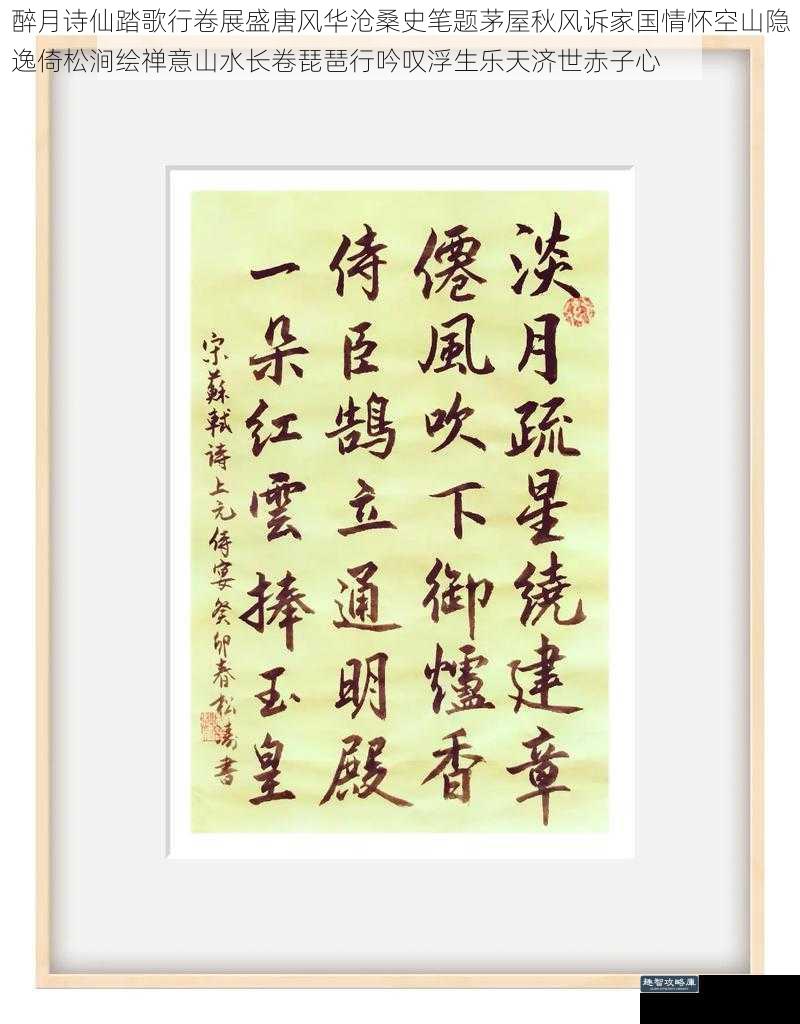

王维的山水诗在山居秋暝中达到物我两忘的化境。"空山新雨后"的清新意象,既是自然山水的艺术再现,更是禅宗空寂境界的诗意表达。诗人将绘画的"留白"技法融入诗歌创作,在"明月松间照"的视觉画面中,蕴含着"色即是空"的佛理思辨。这种艺术与哲理的完美融合,使得王维的诗歌成为中国文人画的诗意源头。

禅意山水的艺术建构体现了王维独特的美学追求。他在鹿柴中创造的"空山不见人,但闻人语响"的意境,将听觉感知转化为空间想象,形成多维度的审美体验。这种"诗中有画,画中有诗"的艺术境界,不仅开创了文人画的新范式,更在山水意象中注入了形而上的哲学思考。

市井弦歌里的赤子情怀

白居易的琵琶行将音乐叙事推向新的艺术高度。"大弦嘈嘈如急雨"的听觉描写,既是对音乐本身的精准捕捉,更是对人生境遇的深刻隐喻。诗人通过"同是天涯沦落人"的情感共鸣,实现了士大夫与歌妓的身份超越,这种人文关怀在等级森严的封建社会中显得尤为珍贵。诗歌结尾的"江州司马青衫湿",将个体情感升华为普世的人文悲悯。

乐天济世的创作理念贯穿白居易的诗歌实践。他在观刈麦中展现的"足蒸暑土气,背灼炎天光"的农作场景,不仅是对劳动人民的深切同情,更是新乐府运动"文章合为时而著"理论主张的具体实践。这种将诗歌作为社会改良工具的现实主义精神,使得白居易的作品具有强烈的时代介入性。

四位诗人以不同的艺术姿态,共同构建了盛唐诗歌的壮丽星空。李白的浪漫狂放、杜甫的沉郁顿挫、王维的空灵禅意、白居易的平易近人,这些看似迥异的艺术风格,实则是同一文化母体孕育的不同精神面相。他们的诗篇穿越千年时空,至今仍在诉说着一个伟大文明的深邃与辽阔。在当代语境下重读这些经典,我们不仅能触摸到中华文化的精神基因,更能从中获得应对现代性困境的智慧启迪。